Se avete letto le interviste precedenti a questa sapere qual è il nostro scopo: stiamo provando a raccontarvi chi impersona quel filtro che vi dà la posibilità di leggere libri che altrimenti non riuscireste a leggere. Stiamo provando a dirvi che i traduttori non sono fatti con lo stampino, che hanno formazioni diverse, idee diverse, modi diversi di lavorare. Stavolta abbiamo incontrato una traduttrice molto giovane con poche pubblicazioni alle spalle ma che ha appena tradotto un libro di cui si parlerà molto. Giorgia Esposito traduce dallo spagnolo, ha le idee piuttosto chiare e una valanga i cose interessanti da raccontarci.

Mentre aspettavo la nostra chiacchierata non ho potuto fare a meno di notare che tra i traduttori intervistati finora, solo un’altra persona oltre a te è una traduttrice formata, ovvero che ha seguito un percorso lineare con l’obiettivo di diventare traduttrice fin da subito. Mi sbaglio? Hai voglia di raccontarci un po’ come sei arrivata a fare la traduttrice?

Non ti sbagli, tuttavia il mio percorso non è stato esattamente lineare, bensì circolare. Dico questo perché da bambina, a partire dai dieci, undici anni, traducevo, per gioco, i poeti che – grazie ai regali spericolati e preziosi di mio fratello, Gianluca Liguori – cominciavo a leggere. Traducevo dal francese, dall’inglese e, dopo i quindici anni, anche dallo spagnolo. Ovviamente si trattava di traduzioni terribili, il cui unico merito, forse, consiste nell’aver consolidato un’abitudine affettiva che avrei riscoperto soltanto qualche anno più tardi. Dopo aver terminato il liceo linguistico, infatti, a destare il mio interesse erano la lingua parlata e la multiculturalità polilinguistica. Mi sono trasferita a Roma e ho cominciato gli studi triennali alla facoltà di Lingue per l’interpretariato e la traduzione della Luspio: studiavo l’arabo, volevo tradurmi all’altra sponda del Mediterraneo e poi, un giorno, lavorare come mediatrice culturale, oppure come interprete nei palazzi di vetro di Bruxelles. Poi sono tornata ai libri e approdata a Torino per la laurea magistrale in Traduzione, ma anche per Pavese, Gramsci e tutti i sentieri dei nidi di ragno.

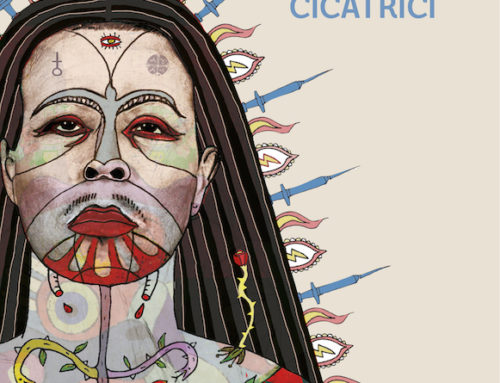

Mi sembra di aver capito che l’ultimo libro che hai tradotto per Edicola Ediciones, Tutta la luce del campo aperto, ti ha messo un po’ alla prova per la lingua che l’autore utilizza. Ci sono state scelte obbligate che ti hanno fatto passare notti insonni?

Più che scelte obbligate, mi sono trovata a fare i conti con la molteplicità di voci e di registri che si alternano nella narrazione. La sfida principale (leggi: le notti insonni) è stata cogliere la voce di Martellus – la figura che incarna la follia che colpì il pittore del primo nudo cileno, Alfredo Valenzuela Puelma – e orientarmi nella sua sintassi frammentata per restituirla senza appiattirla o normalizzarla nell’imperativo mercantile di una traduzione scorrevole. Per farlo mi sono dovuta immergere a occhi aperti nel delirio di una voce criptica e profondamente affascinante. Non è stato facile, ma mi sono divertita un mondo. Ci sono state anche questioni più strettamente linguistiche, come i numerosi cilenismi e l’ampio spettro di sinonimi che l’autore utilizza per riferirsi alla “folla” e al “pandemonio”, e ancora, il sottile gioco di specchi tra le narrazioni intercalate nella storia, il cui filo conduttore (o punto di fuga) è costituito dal ricorrere di alcune parole chiave che non andavano tradite. Un altro problema è stato Primo, personaggio oscuro che si muove nell’ombra delle chiacchiere di quartiere, e che tutti chiamano così anche se non è parente di nessuno (in spagnolo, primo vuol dire cugino). Ora, non potevo chiamarlo Cugino dato che in italiano, a differenza dello spagnolo, non ci si riferisce a un conoscente chiamandolo così, tutt’al più avrei potuto chiamarlo Zio, ma non mi convinceva. Tuttavia non mi rassegnavo all’idea di perdere l’associazione, importante nell’economia del testo, fra sconosciuto e parente o, per lo meno, non volevo rinunciare alla correlazione del suo appellativo con un elemento rilevante nella costruzione della storia. Alla fine, ho optato per mantenere il nome cambiando l’associazione evocata: Primo è diventato il Primo – sebbene l’ultimo arrivato nel quartiere. L’inserimento dell’articolo determinativo ha permesso di creare una nuova associazione pertinente nel testo: il primo (nudo cileno), il primo (anche se l’ultimo) arrivato, in sintonia con la confusione dei piani che permea tutto il romanzo: viene prima la realtà o la finzione? Prima la storia o la sua lettura-interpretazione? Questa scelta è piaciuta molto all’autore, con cui condivido una visione del tradurre come azione che può rielaborare le coordinate del testo di partenza, senza con ciò tradire la mappa su cui si muove, proprio come un gioco con un pezzo che non combacia e che costituisce il punto di fuga necessario a dare nuova linfa al testo tradotto.

Sempre a proposito di questo libro, leggendo la tua riflessione uscita da poco su Il Libraio – che, tra parentesi, mi è piaciuta molto – ho notato un approccio che conosco bene, ovvero un approccio accademico. In poche parole: precisione, una bella scrittura, giustificazione sui testi e citazione delle fonti. Quanto è stato importante per te il percorso accademico che hai seguito? Senti o hai mai sentito il bisogno di distaccartene?

Ti ringrazio, ma trovo che la scrittura accademica sia tutt’altro che bella, al contrario, costringe, omogeneizza senza pietà, bandendo ogni emozione. Devo riconoscere, tuttavia, che l’accademia mi ha insegnato il rigore filologico, fondamentale nel mestiere di tradurre. Ma il percorso più fecondo è stato andare a bottega da chi traduce per mestiere. Mentre frequentavo ancora la magistrale, ho partecipato a un workshop tenuto da Ilide Carmignani al Pisa Book Festival. Lì, per la prima volta, ho imparato a riconoscere la mia mano nei testi che traducevo, a intercettare la farina che prendevo dal mio sacco e a problematizzarla. È stata una grande lezione di umiltà, oltreché una conferma del fatto che la traduzione letteraria era la mia grande passione, e che avrei fatto di tutto per tradurre sempre meglio così da farne, un giorno, il mio mestiere. Per questo, quando è arrivato il momento di scrivere la tesi di laurea magistrale, ho deciso di mettermi alla prova traducendo le poesie I cani romantici di Roberto Bolaño. In quell’occasione ho conosciuto Jaime Riera, con cui ho imparato a interrogare un testo per fiutare il non detto che soggiace al visibile, a sentirne il ritmo e lasciarmene pervadere per provare poi a restituirlo nella traduzione. Così, sono tornata anche a uno dei miei giochi d’infanzia preferiti: tradurre le poesie che amavo. Finalmente, dopo la laurea, è stata la volta del primo vero incarico di traduzione, per il quale ho avuto il piacere e l’onore di lavorare insieme a Maria Nicola. Abbiamo tradotto a quattro mani Regno animale di Gabriela Mistral, uscito per Edicola nel 2016, libro a cui sono molto affezionata, sia perché ho avuto l’opportunità di vederlo sviscerare da chi i ferri del mestiere li domina con eccezionale maestria, sia perché ha inaugurato il rapporto lavorativo e di amicizia con Alice Rifelli e Paolo Primavera, editori di Edicola Ediciones.

Edicola Ediciones è una casa editrice piuttosto interessante e apprezzo molto la loro linea editoriale che, mi pare, piuttosto attenta a questioni sociali e politiche (nel senso vero di questo termine). Correggimi se sbaglio, ma suppongo che se lavori con loro certe loro scelte siano anche affini al tuo modo di vivere e di lavorare. Quanto è importante secondo te che la cultura veicoli anche delle prese di posizione su questioni sociali?

Non credo che la letteratura debba essere necessariamente impegnata, ma per funzionare deve avere una sua visione, cosa che è vera anche rispetto alle questioni di conflitto: non ci si può tirare indietro da una lettura, e questa sarà sempre una versione a discapito di altre possibili. L’atto stesso di leggere è parteggiare. Ma non detesto chi non parteggia. Certo, preferisco lavorare insieme a chi una direzione letteraria, e anche politica, ce l’ha. Mi riferisco alla sensibilità rispetto ai grandi temi attuali: la necessità di una visione ecologista, l’apertura e il confronto con le inevitabili migrazioni in un mondo iperconnesso, il primato del discorso politico su quello economico nel negoziare i rapporti con Paesi che perpetuano efferatezze nei confronti di popoli e ricercatori, e l’urgenza di un femminismo capillare che sia, allo stesso tempo, irriducibile e gioioso.

Spostiamoci su tutt’altro piano: quali sono le difficoltà più grandi per chi vuole fare la traduttrice in Italia?

Arrivare alla fine del mese. O, forse, non soffrire di mal di schiena. Direi che arrivare a fine mese munita di risparmi e con la schiena in forze è la prima agognata meta per chi vuole fare la traduttrice a queste latitudini.

E che mi dici di questo ultimo Salone del libro? È il primo che mi perdo dopo anni e sono curiosa di sapere com’è andato secondo te.

Per me questo Salone del libro è andato benissimo, e non poteva essere altrimenti dato che ho camminato fra i suoi corridoi insieme a Francisco Ovando, autore di Tutta la luce del campo aperto, che incontravo per la prima volta. È stato il mio primo incontro con un autore tradotto (anche perché è il primo autore vivo che traduco) ed è stata un’esperienza molto emozionante. Hai presente quando sei a una festa e cominci a parlare con qualcuno che hai visto ballare con gioia selvaggia e sai già che sarete amici per sempre (o almeno per la durata della festa)? Ecco, l’incontro con Francisco è andato più o meno così: uno e il suo doppio si aggiravano tra i libri, i prosecchi e le maschere, e imparavano a (ri)conoscersi, a brindare alla sorte – che nelle piccole cose è dalla nostra parte – per averci fatto incontrare al primo romanzo per entrambi. Tra parentesi, siamo nati lo stesso giorno a un anno di distanza, ovviamente prima l’autore e poi la traduttrice. Credo che il mestiere di tradurre possa essere uno dei più belli al mondo. Come potrai immaginare, la mia percezione di questo Salone non può che essere connessa al fausto incontro con l’autore, e alla generale aria di festa che tirava allo stand di Edicola. Il sabato, invece, al centro delle mie attenzioni c’era soltanto Antoine Volodine. Non sono potuta andare all’incontro del mattino, ma ho ascoltato la sua “transe chamanique écritoire” in Sala blu, al pomeriggio, e alla Libreria Trebisonda, la sera. La domenica, invece, è stato il compleanno del collettivo Terranullius, e lì mi son detta che forse non è solo la traduzione, ma tutto un certo modo di fare editoria a essere uno dei lavori più belli al mondo. Ma stiamo scivolando su un eccessivo entusiasmo, quindi passerò ai due principali punti deboli, entrambi connessi alle inevitabili attività fisiologiche: le file interminabili ai bagni delle donne (bagni no gender, no?) e le aree ristoro tutte care, tutte uguali, e manco un granché. Portarsi il cibo da casa e sudare molto, così da espellere liquidi in altro modo, possono costituire delle vere e proprie tattiche di sopravvivenza al Salone.

Domanda di rito: ci vuoi raccontare che cosa c’è nel tuo cassetto di traduttrice e quali sono i tuoi prossimi impegni?

Al momento leggo cose nuove di Ovando e sono al secondo anno di un dottorato in Digital Humanities in cui, al lavoro di ricerca, combino alcune ore di didattica. Mi piace molto lavorare con gli studenti, provare a condividere con loro la fame di conoscenza. Trovo che l’insegnamento, come la traduzione, sia un atto d’amore e, in quanto tale, potenzialmente rivoluzionario. Attualmente nel mio cassetto di traduttrice c’è il desiderio di tornare a misurarmi con dei testi, in prosa e in poesia, che tolgano il fiato quel tanto che basta a seguirne il rantolo per restituirlo in un’altra lingua. Non posso fare a meno di vedere la traduzione come un atto innanzitutto catabatico, per la necessaria immersione nel testo, ma anche di grande generosità poiché volto a creare connessioni laddove prima non ce n’erano, per costruire ponti inediti dando nuova vita alle fondamenta preesistenti.

Pubblicato in Finzioni.